Mit weidenden Tieren versprechen Milchpackungen und Tourismusprospekte eine heile Welt. In der Fachpresse ist dagegen übers Weiden wenig zu finden und wenn, dann um Weidetechnik, Wuchshöhen oder aktuell Wolfszäune. Das Modewort ist Mob Grazing oder ganzheitliches Management. Deshalb haben wir uns am 25. Mai 2022 auf dem Eschengrundhof in Vöhrenbach-Urach zum Weidegespräch getroffen, um die Weidewirklichkeit zu diskutieren. Die meisten Sorgen machen die unregelmäßigeren Niederschläge durch die Klimaerwärmung, die den ohnehin saisonalen Graswuchs, wie ihn das Titelbild (von Caputa aus der Westschweiz) zeigt, unkalkulierbar machen. Weidetiere brauchen aber ein gleichmäßiges Futterangebot und wachsende Jungtiere im Laufe des Weidesommer sogar ein wachsendes. Wegen diesem Widerspruch droht Weidegras als billigste Futter mit Kraftfutterwert Theorie zu bleiben.

Weiden ist eine Kunst

hat der französische Weideforscher Andre Voisin vor 70 Jahren in seinem Buch „Die Produktivität der Weide“ erklärt. Weiden ist die Begegnung von Gras und Kuh. Man dürfe niemals das Tier vergessen, wenn wir uns mit den Weidepflanzen beschäftigen und wenn wir an die Kuh denken, niemals die Forderungen des Grases. Voisin hatte erkannt, dass in den theoretischen Weideplanungen der Faktor Zeit übersehen wird, weil das Gras im Laufe des Jahres immer mehr Zeit zum Nachwuchs brauche. Dynamische Ökologie der Weide nannte das der Biochemiker und normannische Weidewirt. Diese dynamische Ökologie der Weide wird von den liliputanischen Pflügern im Boden mitbestimmt, die das doppelte Gewicht auf die Waage bringen, wie die oben weidenden Tiere. Der Viehbesatz also von der Bodenfruchtbarkeit abhängt.

Die alte Herausforderung ist ein gleichmäßiges Weideangebot.

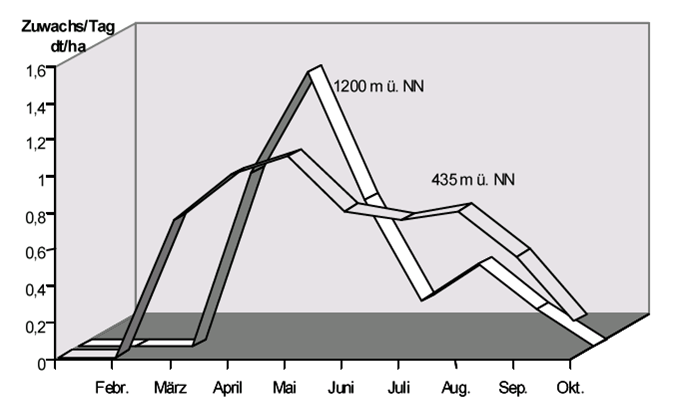

Im Frühling beginnt das Gras zu wachsen, wenn es wärmer wird. Die Weidetiere akzeptieren das Gras jedoch nur so lange, bis es Blütenstände treibt. Diese Zeitspanne wird mit zunehmender Höhenlage kürzer, wie die obige Darstellung zeigt. Weshalb ein zeitiger Weidebeginn wichtig ist. In der Alpwirtschaft kann diese Entwicklung genutzt werden, indem mit dem Graswuchs in die Höhe gewandert wird. Diese Möglichkeit haben Schwarzwaldhöfe nicht, aber Winterberge sind gegenüber Sommerbergen auch ein bis zwei Wochen später.

Der schwankende tägliche Graszuwachs im Laufe des Weidesommers, muss durch Erweiterung der Weidefläche ausgeglichen werden, sonst kommt es zur Überweidung und einem Teufelskreis des Futtermangels. Warnzeichen für Übernutzung sind flächiges Auftreten von Gänseblümchen und auch Weißklee. Die übliche technische Trennung von Weide und Mähgrünland blendet dies Notwendigkeit aus und muss deshalb überwunden werden. Weide als Mähweide denken, aber weniger um zwischen Weiden und Mähen abzuwechseln, sondern um die Weide um Mähflächen erweitern zu können. Diese Herausforderung gilt für gut geplante Koppelweiden wie Kurzrasenweiden gleichermaßen, denn mit der Sommersonnenwende und höheren Temperaturen lässt der Graswuchs nach. Um diese Futterlücke ausgleichen zu können, muss der Weidewirt im Mai angrenzende und nicht benötigte Weideflächen mähen, damit mit deren Nachwuchs die Weidefläche erweitert werden kann. Der Ausgleich mangelnder Weidefläche durch Zufütterung im Stall oder auf der Weide schmälert die ökonomischen Vorzüge der Weide und stört die Gewohnheiten der Weidetiere.

Die neue Herausforderung heißt Weiden widerstandsfähiger gegen Trockenperioden machen:

Mit der Klimaerwärmung werden die Niederschläge unregelmäßiger und damit auch der Graswuchs. Vor allem Hitzeperioden verstärken die natürliche Sommerdepression, weil bei höheren Temperaturen Pflanzen die Fotosynthese einschränken um die Verdunstung bei der Atmung zu vermindern. Hitze wirkt zudem auf das Bodenleben, das sich in tiefere, kühlere Schichten verlagert. Das wird an flachgründigen Stellen an den Schwarzwälder Sommerberge früh sichtbar, wenn dort die Pflanzen zu verdorren beginnen. So wirkt Hitze doppelt. Ist die Weide noch kurz abgefressen, beschleunigt sich das Austrocken, weil die Sonne den Boden direkt erhitzt und Taubildung nachts kaum noch möglich ist.

Oberstes Ziel zur Vermeidung von Trockenschäden muss also eine dichte immergrüne Grasnarbe sein, die den Boden vor der Sonne schützt. Nicht übernutzte Weidenarben sind hierbei im Vorteil gegenüber Mähwiesen, weil Biss und Tritt die Bestockung fördern weshalb Weidenarben dichter sind. Die üblichen Reparaturrezepte zur Nachsaat können in Trockenperioden nicht helfen, weil ja die Feuchtigkeit zum Keimen fehlt.

Neuerdings wird das aus den Tropen stammende Mob Grazing oder ganzheitliches Weidemanagement gegen Trockenheit empfohlen. Mob Grazing ist späte und kurze Weidenutzung, die zertretene Weidereste als Mulchschicht hinterlässt. Eigentlich so wie bei uns erst im Hochsommer beweidete Weidberge oft aussehen. Mob Grazing ahmt die wilden Weideherden der Steppen, Savannen oder Prärien nach, die von Raubtieren am Überweiden gehindert hindern werden (Martin Ott). Berichte von Experimenten mit Mob Grazing beziehen sich aber fast alle auf Ackergras. Weshalb dieses Weidesystem nicht 1:1 auf unsere Klima- und Bodenverhältnisse übertragen werden kann.

Übernehmen sollten wir vom Mob Grazing die Bodenbedeckung. Das ist ja auch das Ziel der Kurzrasenweide nach Thomet, wie auch schon der Umtriebsweide nach Voisin. Beide haben eine immergrüne dichte Weidenarbe zum Ziel. Unterschiede gibt es in der Praxis an mehr oder weniger graswüchsigen oder trockenheitsanfälligen Lagen. Dichte Weidenarben geraten aber in Widerspruch zu den Mythem von Weidetieren als Rasenmäher. Deshalb sollten, weil Weidetiere aber selektieren wollen um satt zu werden, Weidereste und Geilstellen toleriert werden. Dichte Narben werden auch durch frühes Überweiden der Mähflächen gefördert, weniger dagegen durch Herbstweide. Um die Austrocknungsgefahr auf den flachgründigen Böden an den Schwarzwälder Sommerhängen zu minimieren ist Stress der Grasnarben reduzieren oberstes Gebot, den z.B. Fahrspuren oft Wochen nach der Nutzung noch zeigen. Die häufigen Überfahrten mit schweren Fahrzeugen hemmen die Gräser am Wiederaustrieb und nehmen dem Leben im Boden buchstäblich die Luft. Bei unregelmäßigen Niederschlägen wirken auch Gülle wie Mist unsicherer und können für den Graswuchs sogar Stress bedeuten. Stress durch Überfahrten und Wirtschaftsdünger zu minimieren ist eine Frage der standortorientierten Intensität. Und der Optimierung von Umwelt, Futter und Leistung.