auf unserer Plattform. Schön dass Sie sich für die Zukunft des Schwarzwaldes mit seinen Bauern interessieren.

Zu unseren Aktivitäten und Gedanken geht es hier

Unser Name ist unser Programm nach dem Motto:

Kulturwandel statt Strukturwandel

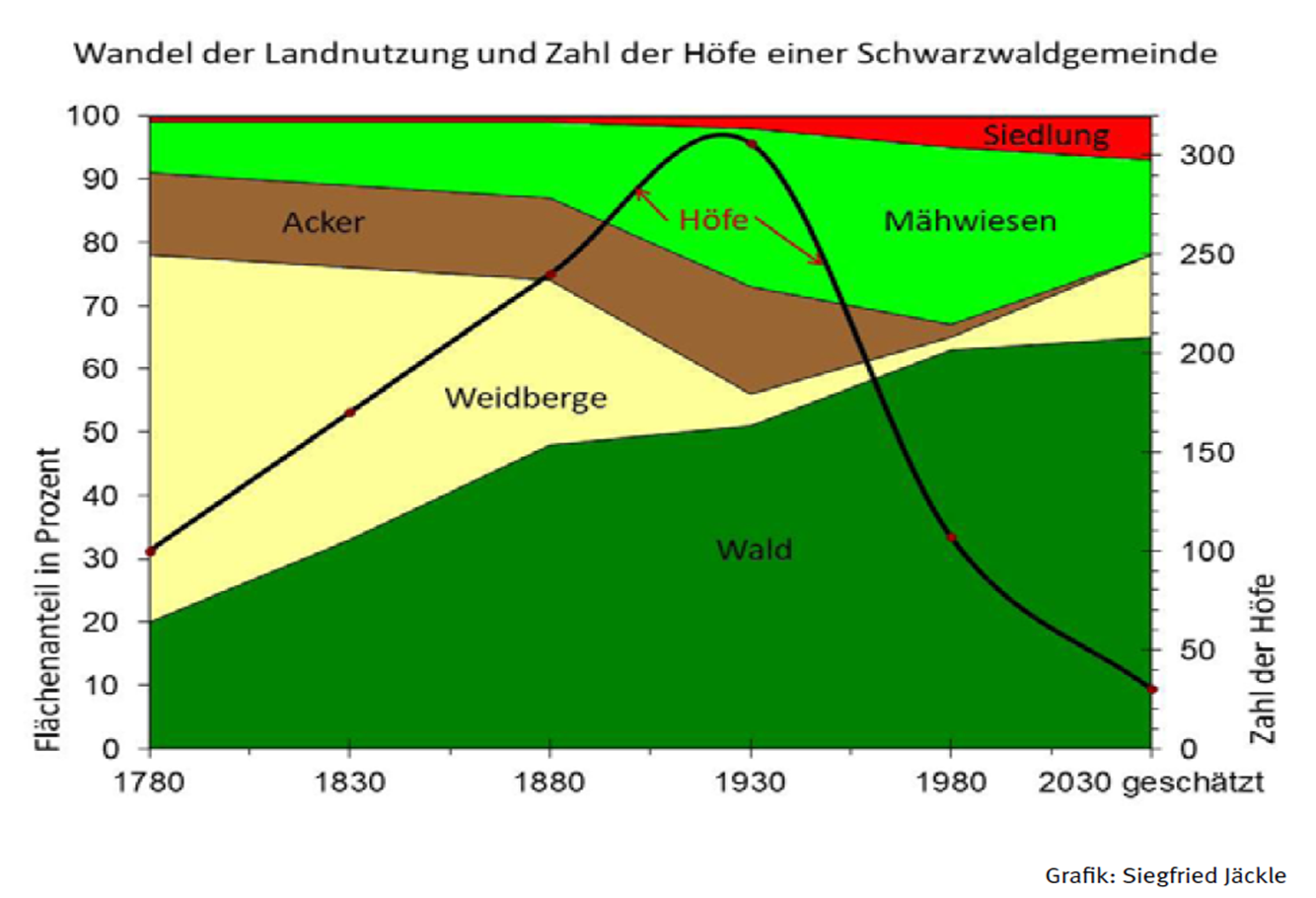

Mit dem Strukturwandel verliert nicht nur die weltbekannte Kulturlandschaft ihr Gesicht, sondern auch immer mehr Schwarzwaldbauern ihre Existenz. Keine Agrarreform und keine politische Maßnahme zur Ökologisierung und Landschaftspflege haben diesen Strukturwandel aufgehalten, wie die folgende Grafik der Landnutzung und der Zahl der Höfe in einer repräsentativen Gemeinde im Hochschwarzwald zeigt:

Die Grafik zeigt zwei Kippunkte des Wandels der Landnutzung und der Zahl der Höfe in den letzten 240 Jahren:

Um 1800 war der Schwarzwald weitgehend abgeholzt. Mit Beginn der Industrialisierung wurde Holz durch Kohle ersetzt. Wodurch die überwiegend vom Holz und Holzgewerbe lebende Bevölkerung vor der Herausforderung stand: auswandern oder hier neue Tätigkeiten finden. Deshalb sind in dieser Zeit viele der großen Urhöfe geteilt oder Hofstellen davon abgeteilt, um mehreren Nachkommen eine Existenz zu ermöglichen, um sich neben einem Handwerk selbst versorgen zu können. Hofnahmen wie z.B. Wagner sind Zeugen dieser Gründung. Zur gleichen Zeit entstanden in den Tälern nach dem Vorbild der Mühlen die ersten mit Wasserkraft betriebenen Manufakturen. Wodurch die lokale Nachfrage nach Lebensmitteln wuchs. Um die zu befriedigen, wurden die Wildes Feld genannten Weidberge zu Äckern und Mähwiesen urbar gemacht und durch die neuen Waldgesetze die nicht ackerwürdigen Flächen aufgeforstet.

Mit dem Wirtschaftswunder nach dem zweiten Weltkrieg kippte diese Entwicklung. Die Arbeitskräfte wanderten von den Höfen in die Industrie wegen dem besseren Verdienst und mehr Freizeit. Auf den Höfen mussten die fehlenden Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzt werden. Zugleich verlor die lokale Versorgung durch die Mobilität im freien Markt ihren Wert. Der Kapitalbedarf zwang zur Rationalisierung und Spezialisierung der Landwirtschaft und zum höflich Strukturwandel genannten Wachsen und Weichen. Das Erfahrungswissen um die regionale Versorgungskultur ging rasch verloren. Es begann eine politische Debatte um Landschaftspflege und Offenhaltung der Landschaft. Supermärkte und Tourismus werben mit den idyllischen Bildern der früheren Landschaft.

Wir sind der Meinung, dass wir an einem neuen Kipppunkt stehen. Der Weltagrarbericht hat ihn schon 2008 beschrieben. Über 400 Wissenschaftler haben drin festgestellt, dass eine nachhaltige Welternährung mit dem jetzigen Ernährungssystem nicht zu sichern ist und folgende Kernforderungen erhoben, die wir teilen:

Ernährungssouveränität statt Produktion für den Weltmarkt

Agrarökologie (= standortangepasste Landwirtschaft) statt Ökostandards

Multifunktion statt Teilung in Schutz- und Nutzgebiete

Bäuerliche Strukturen statt globalem Wettbewerb

Wir sehen darin den Kulturwandel in dem auch Schwarzwaldbauern eine Zukunft haben!

Dazu denken wir global, um den freien Weltmarkt zu verstehen, der die Agrarpolitik bestimmt. Wir verfolgen Thesen der Postwachstumsökonomie von Prof. Niko Paech u.ä..

Wir handeln lokal, weil jeder Hof seine eigenen familiären, lokalen und kulturellen Bedingungen hat, die mit globalen Standards schwer in Einklang zu bringen sind.

Und denken an die Eigenen, weil ihr Erfahrungswissen Identität stiftet und Erfolgsfaktor für regionale Entwicklung ist.

Wir handeln universell, weil wir unsere Schwarzwaldhöfe nicht nur als Produktionsstätte sehen, sondern als Lebensort sehen.

Impulse für die Landwirtschaft im Schwarzwald bietet die neue Studie aus den Alpenländern über die Chancen der Berglandwirtschaft

Wir pflegen ein Netzwerk mit kritischen Gesprächspartnern, worüber im Archiv nachzulesen ist.